よくある疾患シリーズ 〜骨粗鬆症(こつそしょうしょう)骨がモロイとは〜R7 1月バージョン

みなさん

こんにちは。

この間、インフルエンザについての記事をUPしました。→こちら

その時も、「前にも同じテーマでどんな事書いてたかな〜」

と見てみると懐かしい記事が出てきたのですが

今回も「骨粗鬆症」をテーマにしようと思ってブログを書きはじめて

「まさか前も書いてたりして!?」と自身のブログを検索すると

やっぱり書いてました!(笑)→こちら

2022年の3月に書いてました。

忘れていくものですねえ。。。

今回もせっかくですからまたこの時書いたものから

少しバージョンアップさせて今回もブログに書いてみようと思います。

よくある疾患シリーズの裏側!?

ちなみに。。。。

このよくある疾患ブログは

その時々で、私が復習しなおしたいな〜

というタイミングで勉強し直すと同時に健忘録として

書いていることが多いです。

医学の情報は本当に日進月歩です。

どんどん、研究も進みますし

次々新しいガイドラインが出ます。

私達、プライマリ・ケア医師は

どれか一つの分野を極めるスペシャリストとは異なり

日々様々な疾患に出会います。

頭には残念ながら限りがあるので

頻度の少ないものは

少し記憶が薄れてしまいます。

疾患ごとに

実際に診察でお会いしたりして

今の自分の知識がもう古くなっているのではというタイミングで

再度、勉強しなおすのですが

私はその時のまとめの一つのツールとしてこのブログを使わせてもらっています。

自分が理解して

はじめて説明する事ができる

と思っているので大変助かっております。

よろしければお付き合いよろしくお願いいたします。

それでは、また一緒に骨粗鬆症について

学んでいきましょう。

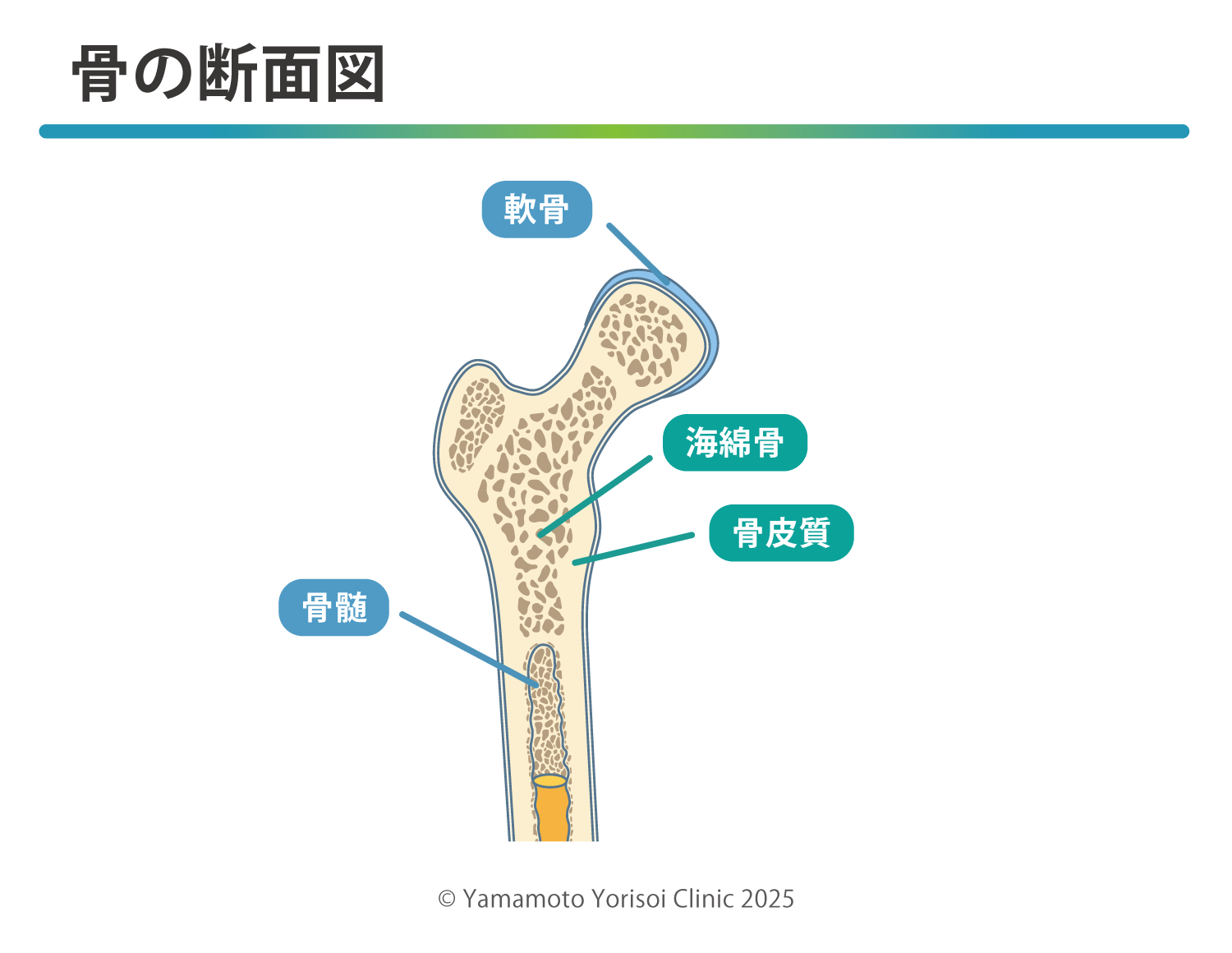

まずは骨の構造について簡単に・・・

骨は

「骨皮質」と「海綿骨」に分けられます。

この2つの割合は

骨の部位によって異なります。

骨は

「骨吸収」と「骨形成」を繰り返す「骨リモデリング」によって日々代謝を繰り返しています。

この「骨リモデリング」は

海綿骨の割合が多い部位でよく起こります。

海綿骨の割合が多い骨の代表は、椎体(背骨)です。

後で話しますが、治療薬はこの骨リモデリングに作用するお薬が多いので

効果は、椎体で認められやすいという特徴があります。

骨粗鬆症(コツソショウショウ)とは?

骨粗鬆症(コツソショウショウ)とは

平たく言えば

「骨がもろくなる」

「骨折しやすくなる」

状態と言えます。

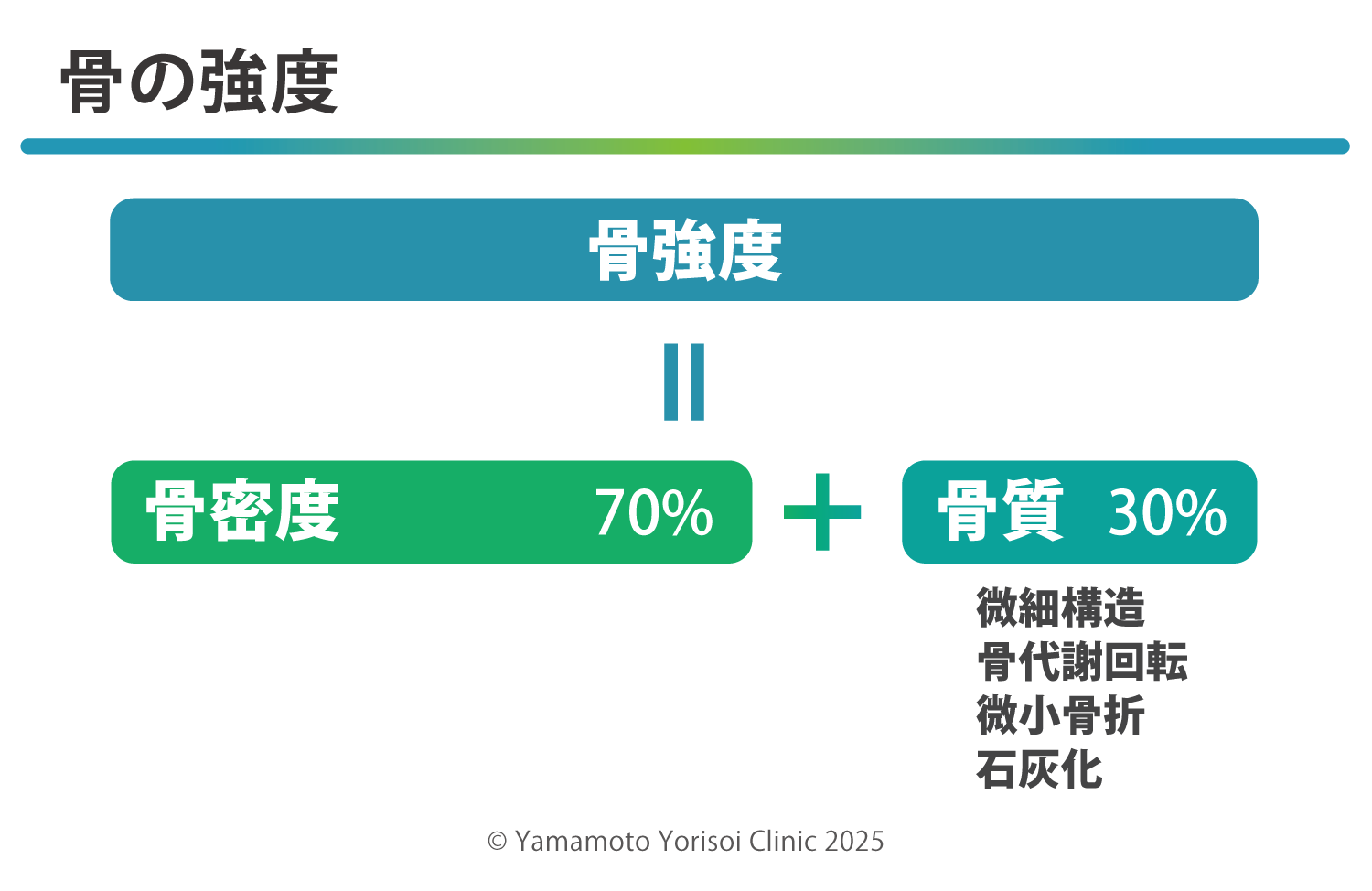

それでは骨の強さはどのようにして、決まるのでしょうか?

骨の強さ(骨強度)とは?

骨の強さ(骨強度)は、「骨量」と「骨質(骨の質)」で決まります。

骨量は、いわゆる骨密度です。

・骨密度は

二重エネルギーX線吸収測定法(dual energy X-ray absorptiometry:DEXA)

などで測定できます。

腰の骨(腰椎)か太ももの骨(大腿骨近位部)などを

2種類のX線で撮影して

骨の中にあるカルシウムの含有量をg/cm2で算定します。

(注)当院では現在のところ、測定できないので近隣の整形外科の先生にお願いしております。

骨質は、いろいろな事で決まります。

骨質は,骨構造、骨代謝回転、骨組織の石灰化等により規定されます。

・骨構造

・骨代謝回転

・石灰化程度 ・・・・etc

骨代謝回転は、骨代謝マーカーを採血で測定することが出来ます。

骨代謝マーカーとは、骨の新陳代謝に関わる物質で、骨形成や骨吸収の程度を示す指標です。

参考までに代表的な骨代謝マーカーには、以下のようなものがあります。

●骨形成マーカー

Osteocalcin (OC)

骨型アルカリフォスファターゼ (BAP)

I型プロコラーゲン-N-プロペプチド (P1NP)など。

●骨吸収マーカー

デオキシピリジノリン (DPD)

I型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTX)

酒石酸抵抗性酸フォスファターゼ-5b (TRACP-5b)など

骨代謝マーカーの測定により

骨形成や骨吸収の活性度を評価することができると言われています。

ただ評価は難しく、こちらも当院では測定せず、専門の先生にお願いすることになります。

★骨質は様々な因子が複雑に絡んでいるので評価は難しく

骨粗鬆症の診断には、骨量(骨密度)の測定が頻用されています。

骨粗鬆症の原因は?

さて、骨粗鬆症とは一つの病気ではありません。

「骨がもろい状態」を指す病名なので実は様々な原因があります。

骨自体に問題がある原発性骨粗鬆症 の他に、

お薬や別の疾患に由来する二次性骨粗鬆症があります。

●原発性骨粗しょう症

・老人性骨粗鬆症

いわゆる「年をとるにつれて骨がもろくなった」という状態をさします。

・閉経後骨粗鬆症

女性は、閉経すると女性ホルモンの減少による影響で骨がもろくなります。

●二次性骨粗鬆症の原因

こちらは、他の原因があって、結果として骨がもろくなっているので

その原因を改善する必要があります。

・内分泌疾患・・・・・副甲状腺機能亢進症 甲状腺機能亢進症

・栄養障害・・・・・ビタミンD不足

・薬剤性・・・・・ステロイドの使用

・その他・・・・・寝たきり アルコール

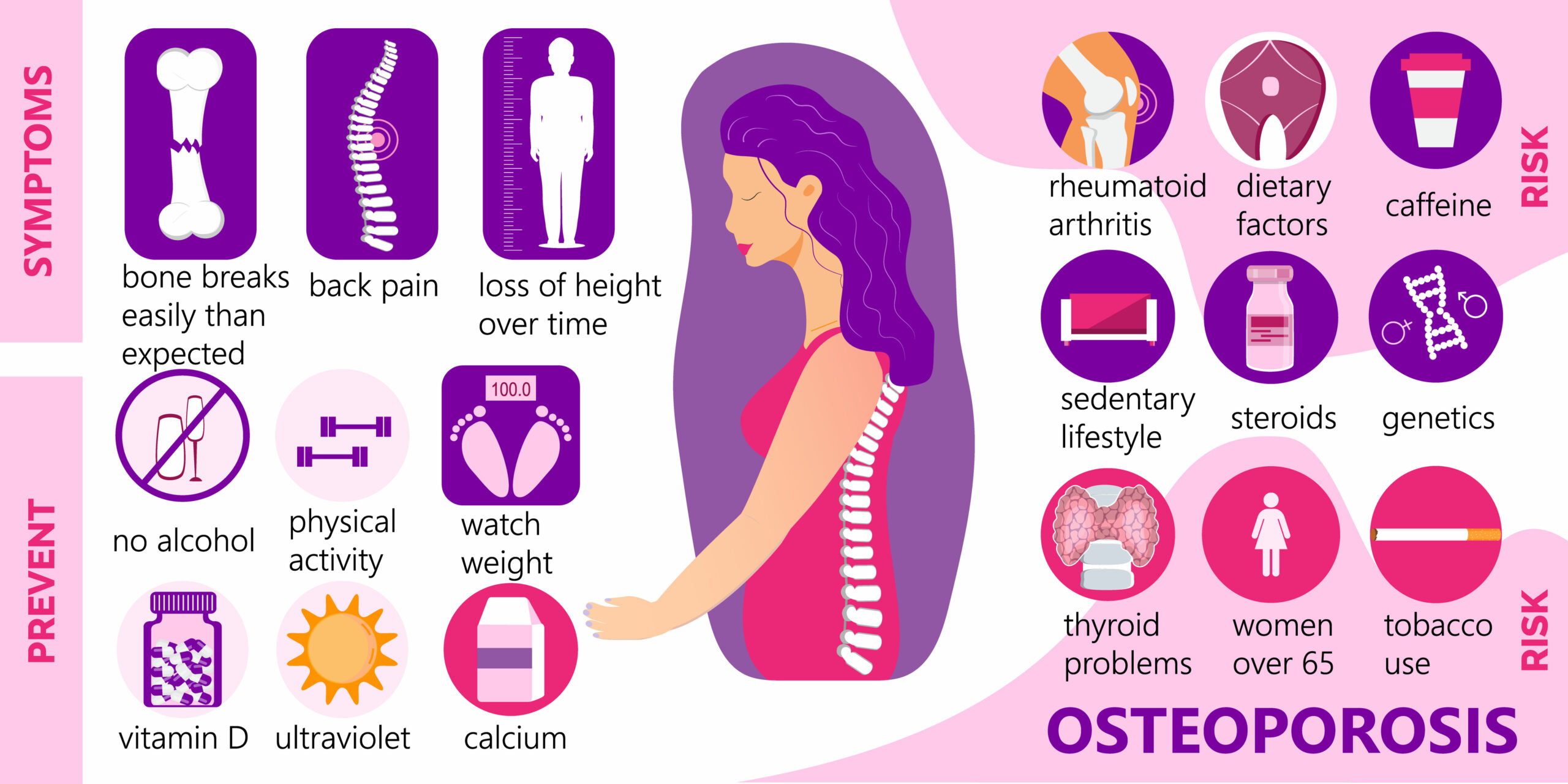

骨粗鬆症のリスクがある方とは?

上の原因と少し被りますが

骨がもろくなりやすい「リスク」がある方

は以下のような方々です。

・アルコールをたくさん飲まれる方

・タバコを吸う方

・太ももの骨の骨折(大腿骨近位部骨折)の家族歴がある。

・高齢者

・体重が軽い方

・関節リウマチがある

・閉経後の女性

当てはまる方は、ぜひ転倒に注意してくださいね。

では、骨密度は、どんな人が測れば良いか?

さて、骨粗鬆症の評価をしておいた方が良い方はどんな方でしょう。

以下に当てはまるようなら一度骨密度を測ってみると良いでしょう。

①骨粗鬆症が疑われる場合

・軽い怪我や負荷をかけただけで骨折した場合

・背中が丸く曲がっている

・最近、身長が縮んだ。

②スクリーニング(健康診断)として測っても良いとされる場合

・65歳以上の女性

・閉経後の女性

・二次性骨粗鬆症のリスクがある場合

★男性でスクリーニングとして検査した方がいいかは、意見が一定しておりません。

国によっても考え方の差がありますが日本では、

・70歳以上の男性

・リスクのある50歳以上の男性

は測ってみても良いのでは?と言われています。

(注)

当院では骨密度測定の機械を導入してません。

なので、お手数かけますが、骨密度の測定は他院にて行なっていただいております。

骨密度の表記方法は?

繰り返しになりますが

骨密度は

二重エネルギーX線吸収測定法(dual energy X-ray absorptiometry:DEXA)

などで測定します。

背骨、大腿骨(太ももの骨)、お尻の骨で計測し

骨の中にあるカルシウムの含有量をg/cm2で算定し最も低い値を用います。

記載方法はそのまま記載するのではなく

Tスコア、Zスコア、YAMという表記方法があります。

・Tスコア・・・25-45歳の骨密度データと比較し標準偏差を評価する方法

・Zスコア・・・同世代の方と比較し標準偏差を評価する方法

・YAM(Young Adult Mean)・・・20−44歳の骨密度と比較してパーセントで評価した値

この中で骨粗鬆症の診断に使用するのはYAMとTスコアが多いです。

ここでもうひとつ!

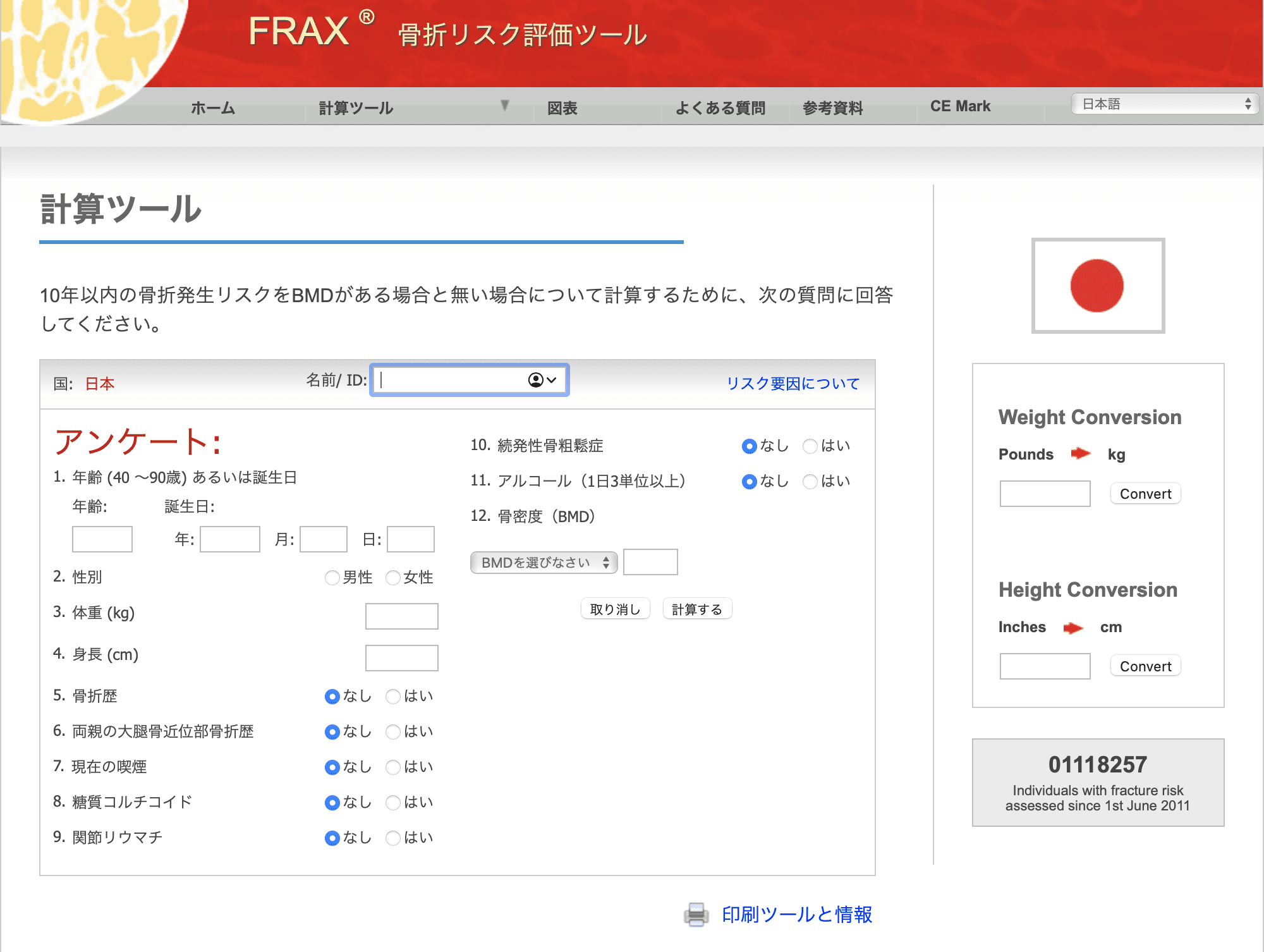

骨折リスク評価スケール FRAX(フラックス)とは?

骨密度と合わせて骨折リスク評価スケール、FRAX(フラックス)もご紹介します。

先ほども話したように

骨の折れやすさは

骨密度以外にも、骨の性質(ミネラルの含有量など)にも影響を受けます。

FRAX(フラックス)とは、2008年にWHOが公表した骨折リスクを評価する指標です。

危険因子を入力し

大腿骨頸部の骨密度(AMD)のデータと組み合わせて、

10年以内の

・大腿骨近位部骨折

・主要骨粗鬆症骨折(脊椎、前腕、股関節部、肩部)

の発生リスクがどれほどあるのか

を評価することができる「個人の骨折リスク」を算出する骨折評価スケールです。

骨密度がわかると計算できますので

もしご自身の骨密度を知っているならば

以下の計算ツールで、もしよかったらご自分でも見積もってみてください。

→こちら FRAX ®骨折リスク評価ツール

→FRAX ®骨折リスク評価ツール

それでは、いよいよ骨粗鬆症の診断に入っていきます。

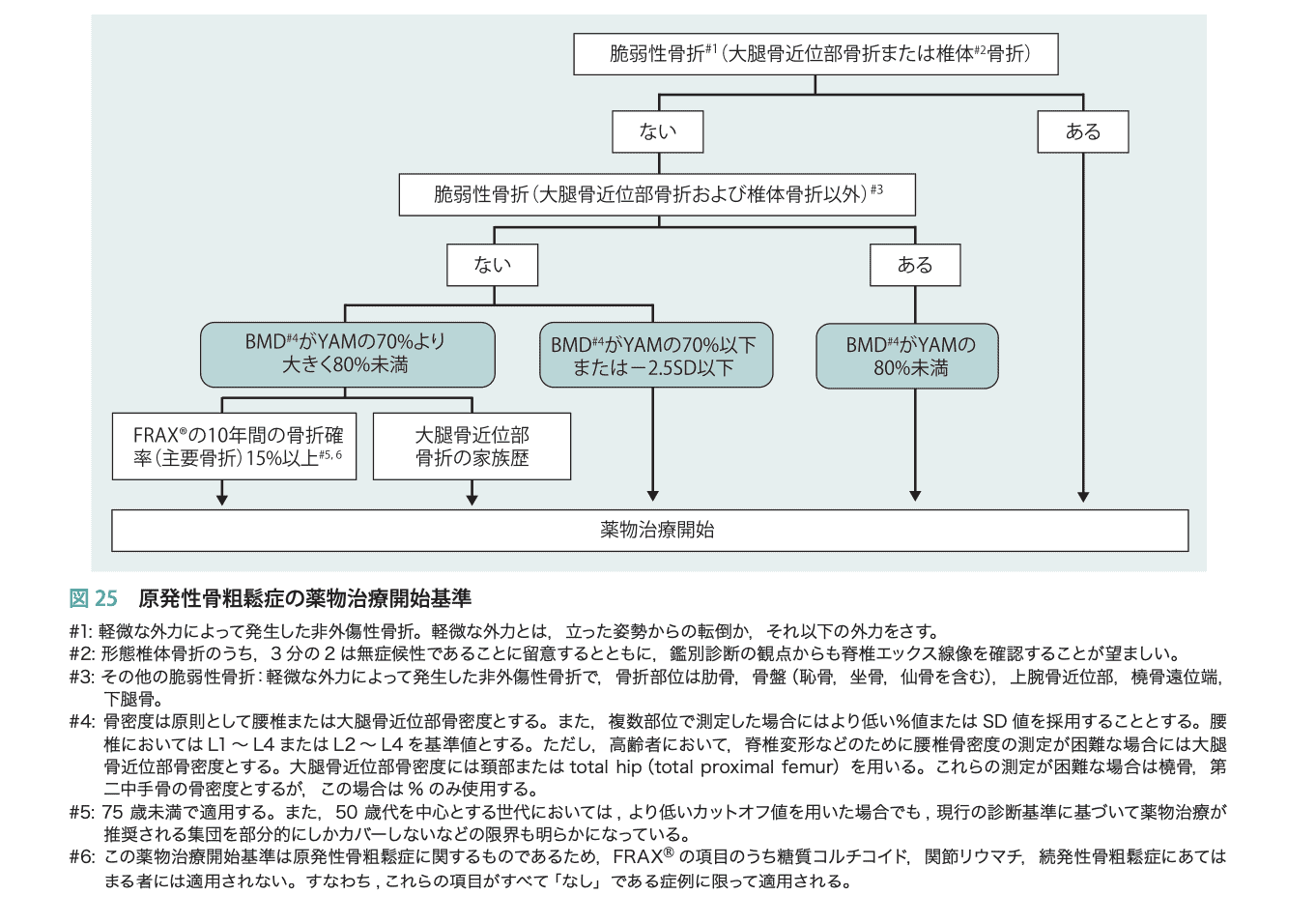

骨粗鬆症の診断は、下記のフローチャートのように行います。

フローチャートに沿うと

・椎体(背骨)や大腿骨折(太もも)の脆弱骨折(軽微な外傷や負荷での骨折)がある

・上記以外の場所の脆弱骨折で、骨密度がYAMの80%未満

・脆弱骨折ない場合は、骨密度がYAMの70 %以下

の場合は骨粗鬆症と診断されます。

1)骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会編.骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年

→こちら

過去25年の間に骨粗鬆症の考え方は

骨量と骨構造の問題から骨脆弱性の問題へと変化してきました。

それに対応するように、診断基準が改訂を繰り返し、内容がアップデートされてきました。

現在は、この2015のガイドラインに沿って診断されています。

少し、補足を、、、骨量減少とは?

上記のフローチャートをみるとわかるように

脆弱骨折はなく、YAM70-80%の場合、「骨量減少」と評価します。

実はこの場合も

骨粗鬆症とまでは診断がつきませんが

骨折の既往やリスクがあるなら、骨粗鬆症と同じ治療を始めます。(下記)

さて、治療開始はいつ行うのでしょうか?

治療の適応は、下記のフローチャートのようになります。

・骨粗鬆症と診断された時(上記)

・骨量減少と診断された場合は以下がある場合は下記がある場合

・大腿骨骨折の家族歴がある

・FRAXにて10年間の骨折リスクが15%以上の時

1)骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン作成委員会編.骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版.

→こちら

骨粗鬆症の薬物治療にはどんなものがあるのでしょうか?

骨粗鬆症の治療の目標は、脆弱性骨折の予防です。

骨強度は、上記のように骨量だけでなく骨質に規定されると考えられるようになり

骨量の増加、骨質の改善のための治療が有用です。

さて、冒頭で骨は

「骨吸収」と「骨形成」を繰り返す

「骨リモデリング」によって日々代謝を繰り返していているとお話しました。

この「骨リモデリング」は

海綿骨の割合が多い部位

つまり椎体(背骨)でさかんに行われております。

骨粗鬆症治療薬はこの骨リモデリングに作用するお薬が多いので

効果は、椎体で認められやすいという特徴があります。

原則として

骨吸収を抑制、骨形成の促進することがが骨量を増加する

事がわかっています。

しかし、一筋縄でいかないのが

骨吸収が抑制されると、骨形成も低下する

骨形成が促進されると、骨吸収も進んでしまう

(骨リモデリングのカップリング)作用が働いてしまします。

このジレンマをどうやってコントロールするのか

がポイントとなってきます。

骨粗鬆症のお薬は、たくさんの種類がありますが大きく分けて以下のようになっています。

●骨吸収抑制薬

・ビスホスホネート製剤

腎臓排泄 腎機能が保たれているのなら1st choiceとしてもよいです。

・抗RANKL抗体 (デスノマブ:プラリア®)

・選択的エストロゲン製剤(SERM)(ラロキシフェン:エビスタ®)(バゼドキシフェン:ビビアント®)

閉経後すぐの椎体骨折予防に

・ビタミンD(エルデカルシトール:エディーロール®)

閉経後すぐの椎体骨折予防に

●骨形成促進薬(基本的に高価!)

基本的に骨形成促進薬は高価です。

また投与期間の上限が定められいます。

また「骨折の危険性の高い骨粗鬆症」にのみ保険適応となっています。

・PTH製剤(テリパラチド:テリボン® フォルテオ®)

・ロモソズマブ(抗スクレロチン抗体: イベニティ®)

こちらには、骨吸収抑制効果もあり。

●その他

・ビタミンD製剤(カルシトリオール:ロカルトロール®)(アルファカシドール:ワンアルファ®)

・カルシウム製剤

・カルシトニン製剤

これらは、内服、注射など様々な投与経路があります。

また年に1回注射するものだったり、毎日飲むもの、週に1回飲むもの、、、

値段も効果も様々です。

骨折のリスクが高い患者さんは

骨形成促進薬を費用面などでクリア出来ている場合には、先に骨形成促進薬を期限内いっぱい使用し

その後に骨吸収抑制薬に切り替える方が良いと言われています。(anabolic firstといいます。)

マニアックな話ですが

抗体RANKL抗体であるデノスマブ(プラリア®)から

PTH1受容体作動薬である(テリパラチド:テリボン® フォルテオ®)へ変更すると

なんとかえって骨密度が低下してしまう!という報告もあり

いったんビスホスホネートを挟んだ方が良いなどといった順番もかなり大切です。

また背骨の骨折(椎体骨折は)閉経後すぐに増加するのに対して

太ももの骨は(大腿骨近位部骨折)はもっと高齢になってから増加します。

こう考えると、骨粗鬆症のお薬は

主治医と相談しながら

年齢、費用、骨折部位生活スタイルや考え方に合わせて、選択肢が広がっております。

ビスホスホネート製剤の注意点

上記色々考えると

第一選択とされる

一般内科でも使用しやすいのは、ビスホスホネート製剤です。

効果があり、大事なお薬ですがいくつか注意点がありますのでご紹介しておきます。

①始める前には歯医者さんに診てもらいましょう。

ビスホスホネート製剤の副作用の一つに

「顎骨壊死」といいあごの骨が腐ってしまうことが挙げられます。

お口の中を清潔に保てない

入れ歯があっていないなどが危険因子です。

★始める前は、歯医者さんに診ていただき治療を済ませておく必要があります。

②食道や胃は健康でしょうか?

ビスホスホネート製剤は、食道の通過を遅らせる作用があります。

内服は180mlの水と一緒に内服する必要があります。

また内服後は、30分程度座っている必要があります。

★また食道狭窄などの疾患がないか、初めに内視鏡検査を勧める場合もあります。

③カルシウム製剤とビタミンD製剤を併用しましょう。

ビスホスホネート製剤はその薬理作用から

血液中のカルシウムの値が下がります。

★そのため、カルシウム製剤やビタミンD製剤を併用します。

④3−5年続けたら一度休薬か中止を検討

不思議なことに

ビスホスホネートを5年以上使用するとかえって

「異形骨折」という通常起きないようなところの骨折を認めることがあります。

★このため3−5年をめどに休薬か中止を検討する必要があります。

骨密度のフォローの頻度は?

骨密度は1年に一回をめどに再評価を行うのが好ましいです。

治療しているにも関わらず

骨密度が5%/年以上低下するなら

治療を変更を検討する必要があります。

お薬以外にできること。

また、骨粗鬆症の治療は

お薬だけではありません。

骨量を減少させないためには運動をがおすすめです。

週に3回、少なくとも1回あたり30分、体を動かすことができるととても良いです。

骨折はだいたいが、転けてしまって起きるので

転倒予防が大事です。

筋力の維持やバランス感覚が大事になってきます。

太極拳は筋トレとしても良いらしいですよ!

その他にも

夜間にトイレに行っての転倒が多いことを考えると

頻尿を治療したり

家の中をバリアフリー化にしたり

眼科でよく見えるような治療

ふらつく内服の中止など、、、

お薬以外でも色々できることがありそうですね。

まずはここから始めてみるのも一つですね。

禁煙や節酒も大事です。

おわりに

今日は、骨粗鬆症についてお話しました。

長くて難しい内容でしたが最後までお読みいただきありがとうございます。

当院では、今のところ骨密度の測定ができずご不便おかけします。

でもご相談にのることは可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。

あん奈

過去の参照ブログ

・よくある疾患シリーズ 〜骨粗鬆症(こつそしょうしょう)骨がモロイとは〜→こちら