「手足が黄色いのですが・・肝臓が悪いのでしょうか? 」そうでない場合もあります!柑皮症(高カロチン血症)について

こんにちは。

暖かくなってきましたね。

嬉しい反面

花粉症の季節になって

連日花粉症の患者様が多く受診されております。

私も花粉症がひどいので辛さがよく分かります。

予防とお薬で

なんとか乗り切ってまいりましょう。

さて。。

毎日外来をしていますと

様々な患者様が来られます。

その中には

普段あまり出会わないような

珍しい疾患ももちろんあります。

今日のテーマはどちらかというと

よくある疾患というよりは

珍しい部類、、「知らないと、分からない」疾患に入ると思います。

でも一度知っておくと

なーんだ!そういうことかと思う病態です。

早速、本題に入っていきたいと思います。

「手足が黄色いのですが。。。」

さて

「手足が黄色い」というと

どういった事を考えるでしょうか?

手足が黄色い=肝臓が悪い

と思う方もおられるのではないでしょうか?

「黄疸(おうだん)」という言葉を知っておられる方もおられるかもしれません。

家族に肝臓の病気の方がおられたというような方は

「肝臓が悪くて、体が黄色くなった方を見たことがある」と印象に残っておられて

手足が黄色いと黄疸が出ている=肝臓が悪い

と心配されるかもしれません。

あるいは、お子さんが生まれたときに

「新生児黄疸」として光線療法を受けられたという方もおられるのではないでしょうか?

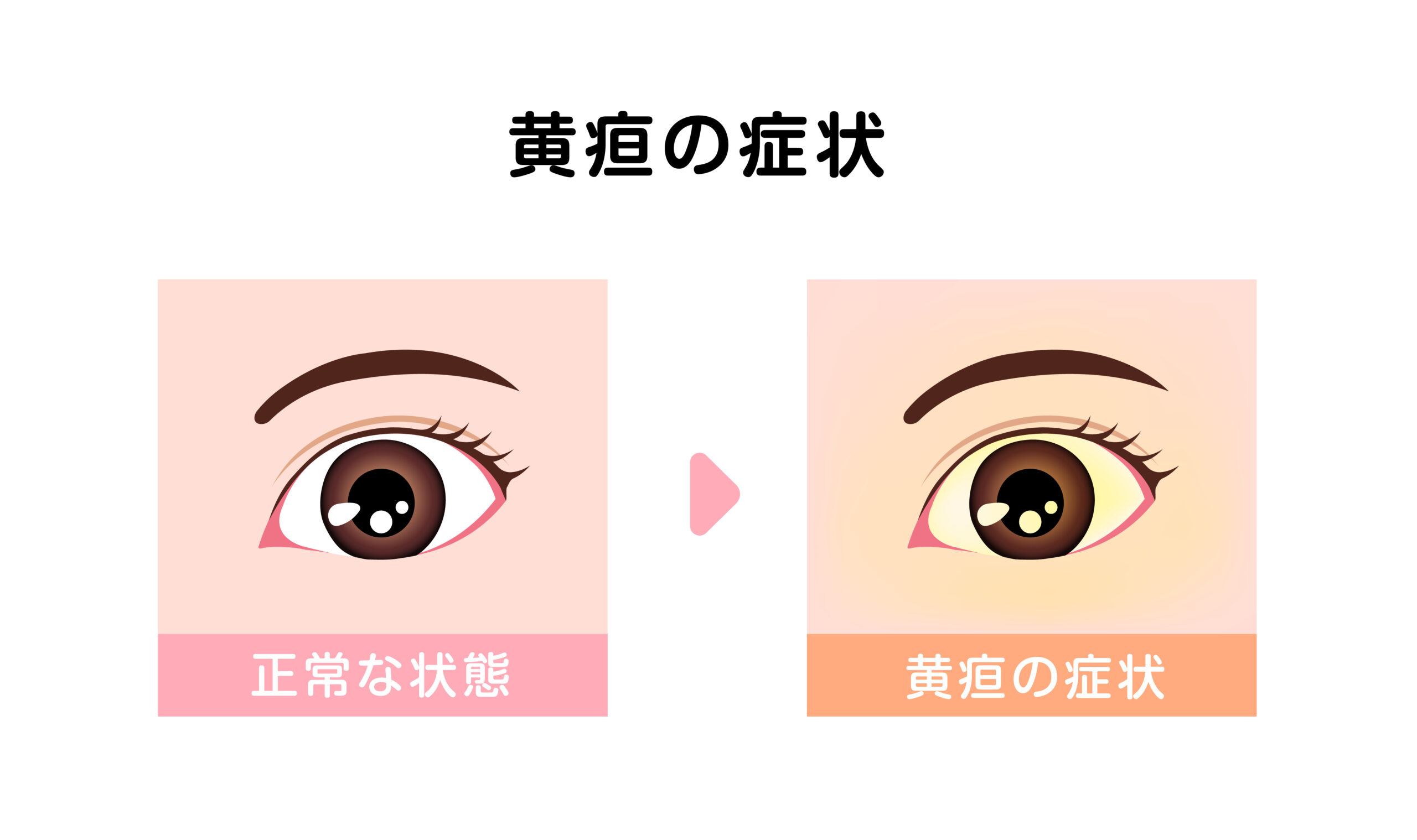

まずは、黄疸(おうだん)とは?

黄疸(おうだん)・・・聞いたことがあるけど詳しくは知らないな。

という方も多いと思います。

皮膚や目が黄色いと、肝臓が悪いかも。。。

これは、あながち間違いではありません。

皮膚が黄色いときは「黄疸が出ている」という可能性を考える必要があります。

●黄疸とは?

黄疸とは、血液中の「ビリルビン」という物質が増加して

皮膚や目などの粘膜に沈着し、黄色く見える状態です。

●ビリルビンとは?

さて、血液の中には、白血球、赤血球、血小板などの血球が流れています。

この中で、赤血球は酸素を運んでいるのですが

赤血球が役目を終えて処理されるときにできるのが「ビリルビン」(黄色い色素)です。

ビリルビンは血液によって肝臓に運ばれます。

そこで脂肪を消化するための消化液「胆汁」の構成成分になります。

ちなみに胆汁は、ほとんどが水分で、ビリルビンの他に、コレステロール、胆汁酸塩などでできています。

胆汁は、肝臓の中を張り巡らしている胆管という管で

胆嚢に運ばれ、一旦貯められて濃縮してから

食事の時などに消化酵素として腸管に分泌されます。

そして腸管から便で一部排出されます。

便の色を作っているのもこの「ビリルビン(黄色い色素)」が一役かっております。

この過程のいずれかで問題が起こると、ビリルビンの流れが滞ってしまい、黄疸が発生します。

体が黄色くなったり、便が白くなったりします。

●黄疸がでる病気にはどんなものはある?

先程のプロセスのどこかで問題が起こると黄疸が発生する

とお話しましたように、 黄疸が出る病気は肝臓だけではありません。

具体的な病気としては

・赤血球がたくさん壊れる(溶血性貧血)

・肝臓の病気(肝炎 肝硬変)

・胆道の流れが滞るもの(胆石 胆道系の腫瘍)

など多くの疾患が

黄疸を起こしてきます。

黄疸に対しては、それぞれの原因に応じた治療が必要になってきます。

でも今日の主役は、この黄疸ではありません。

体が黄色いのに大丈夫!?

今日は、「柑皮症」というものをご紹介します。

●どういう病態でしょうか?

さて、やはり体や目が黄色いというと我々も上記のように

「黄疸」を疑って診察を始めますが

実は、黄疸ではないのに体が黄色い!という病態

もあります。

さて、子供の頃に、「みかんを食べすぎると、体が黄色くなるよ!」と言われたことは

ないでしょうか?実は、それはただの食べ過ぎ注意文句ではなく、本当なんです。

βカロテン(カロチン)を多く含む食べ物を過剰に摂取することで

皮膚が黄色くなる病態です。

βカロテン(カロチン)は体内でビタミンAに変化します。

ビタミンAは、夜盲症、皮膚乾燥症、動脈硬化を防ぐことも分かっております。

なので健康のために、がんばってビタミンAを摂ってくださってる方も多いと思います。

カロチンを摂取することは大切なことですが、実は摂りすぎると柑皮症に要注意なのです。

体には健康被害はないということで安心ですが、何事も、ほどほどが一番ですね。

●βカロテン(カロチン)とは何に含まれるでしょうか?

最近は健康ブームで野菜ジュースをよかれと思って飲まれていたりサプリを摂られる方もおられるのではないでしょうか?

健康のためと思って取られているものでもとりすぎに注意したいです。

・βカロチンを含むサプリ

・ニンジン、カボチャ、ほうれん草、オクラ、ブロッコリー とうもろこし、トマト

・焼き海苔

●気をつけておきたい人

さて、カロテン(カロチン)は脂溶性(脂に溶けやすい性質)です。

生活習慣病の一つ、高脂血症があると血中カロチンが上昇しやすくなります。

なので、コレステロールが高いと指摘された事がある方は要注意です。

柑皮症になりやすいと言われています。

●黄疸とはどうやって見分けるのでしょうか?(→ここ知りたい!!)

お待たせしました。

では「黄疸」と「柑皮症」どうやって見分けるのか?

もちろん、採血で「ビリルビン」を測定するとすぐ分かります。

ついでに「脂質異常症」「肝胆道系酵素」「溶血性貧血」も分かるので

やっぱり採血は、相談上、することが多いです。

でも見た目でも分かるのです。

「黄疸」と「柑皮症」の大きな違いは「白目も黄色くなるか???」です。

さて、上記のようにカロテン(カロチン)は脂溶性(脂に溶けやすい性質)です。

カロテン(カロチン)は皮膚の角質、皮下脂肪に沈着しやすいため

手のひら、足の裏が特に黄色くなりますが

白目には沈着しない!という特徴があります。

(カロテン/カロチンは目の強膜には結合しない)

なので目をみれば、鑑別ができる!ということです。

ただ、実際、白目が黄色いのか黄色くないのか、、なかなか分かりにくいこともありますよね。。。。

なのでやっぱり採血して患者さんに安心してもらったりしております。

●治療はどうしましょうか? 治りますか?

柑皮症の場合は、特別な治療法は必要ありません。

カロテン(カロチン)の摂取量を控えていると

数か月で徐々に皮膚の色調は戻ってくると言われています。

おわりに

さて、今日は柑皮症という病態をご紹介させていただきました。

手足が黄色いと周りに指摘されたら心配になってしまいますよね。

皮膚が黄色い!と

心配になられた方は

白目をチェックしてみてください。

もちろん、ご自身でよく分からないという場合はぜひ

ご相談におこしくださいね。

本当に黄疸の場合は、必要や病態にに応じて

血液や、肝臓の専門の先生にご紹介することもあります。

一度気になる方は診せていただけたらと思います。

あん奈